國高中國文選擇題解析

提供以下國高中國寫參考寫作,如果有需要協助批改作文,請到服務項目。

高中學測國寫

114年

一、

人際關係本來建立於社會場域的互相往來,當上個世紀電視機登場後,改變了這種情況。霍頓和沃荷便於 1956 年,提出了「擬社會互動」概念:「媒體透過單向式的人際傳播,讓觀眾覺得節目主持人如熟悉的朋友,看電視就如同與他會晤,產生了對媒體的信任感與依賴感。」

事實上,擬社會互動是欠缺實際互動的虛構擬態,建立於單方面的想像,如粉絲對於網紅、明星、政治人物所產生的行為與反應。這些公眾人物常以不對等訊息潛移默化粉絲的認知,即便他們只是扮演精心設計的「人物設定」,也會讓支持者產生親密感和認同的錯覺。

許多營運團隊瞄準這個心理現象,進一步運用各種策略凝聚支持者,例如為後援會取親暱的綽號、透過付費的會員制分享私生活等。某些政治人物會刻意營造擬社會互動以加強支持者的向心力,使其從單純的理念相符,到產生家人般的親暱感,以增加對自己瑕疵的包容度。

在聚光燈下,每位粉絲都只是偶像眼中的「之一」,但偶像卻是粉絲眼中的「唯一」。如演唱會時,歌手向舞臺下揮手,無數粉絲便會覺得「我跟他對到眼了!他在跟我揮手!」公眾人物會左右受眾對某些議題的看法,包括他們的消費習慣與價值認同。

有些學者擔憂擬社會互動容易使人與現實脫節,失去判斷力,但這種關係也有其正面效益。例如:某些偶像能為社會中的離群分子提供心理支持、運動明星可以為有運動夢想的孩子帶來希望、成功的企業家也能為青年樹立楷模。藉由情感連結,受眾可以從中獲得成長。隨著媒體科技的變遷,互動更加多元,雙向交流也可能發生。因而有些學者主張,與其排斥不如認識擬社會互動是現代生活的日常。(改寫自泛科學〈「擬社會互動」的本質與其引發的社會問題〉)

請分項回答下列問題:

問題(一):依據上文,請說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵?文長限

80 字以內(至多 4 行)。(占 4 分)

問題(二):當代公眾人物與社會大眾透過臉書、IG 等社群媒體,發展出各種樣態的

擬社會互動。請就你的觀察,寫一篇短文,闡述擬社會互動的正、負面影

響。文長限 400 字以內(至多 19 行)。(占 21 分)

問題(一)

「擬社會互動」的特徵為:媒體營造單向傳播,使觀眾對公眾人物產生熟悉感與信任;支持者藉想像建立親密認同,卻缺乏實際互動。公眾人物常透過人設與策略強化此連結,使粉絲產生情感依賴。

問題(二)

在社群媒體時代,擬社會互動呈現更緊密卻也更脆弱的雙面性。正面而言,公眾人物藉直播、限時動態分享生活,拉近與大眾的距離。如教師網紅透過日常影片傳遞知識,激勵學生自主學習;環保倡議者以親身實踐影響追隨者落實減塑。這種擬似友誼的連結,能提供情感支持,甚至推動社會正向改變。

然而,負面影響亦不容忽視。當公眾人物精心經營人設,受眾易陷入單向情感投射,甚至誤將商業行為視為真誠互動。更危險的是,若網紅散布偏激言論,粉絲可能盲目認同,削弱獨立思考。此外,過度沉浸在「被看見」的想像中,也可能讓人忽視現實人際的經營,導致孤立。

我認為,擬社會互動已成數位時代的社交常態。與其排斥,不如培養媒體識讀能力:欣賞其啟發價值,同時保持思辨距離,讓虛擬與真實相輔相成,方能在此浪潮中清醒前行。

二、

有一頭鯨魚,到今天還一直在人們心中唱歌。牠從一生下來,聲音的頻率就比較高,有 52 赫茲那麼高。所以別的鯨魚聽不到牠的聲音,也聽不懂牠的意思。這頭音頻特殊的52 赫茲鯨魚,從被發現後就持續引起關注。科學家長期探尋,希望能找到其他的 52 赫茲鯨魚,據說後來真的有人發現一群「52 赫茲」在同時鳴唱。

隨著口耳相傳,52 赫茲鯨魚不僅游進了人們的心中,也開啟了人們豐富的想像,成為各類創作的題材。我們不知道最早被發現的 52 赫茲鯨魚是否曉得自己的獨特,也不知道牠對自己生活的想法。也許,每一個我們所講述的動物故事,其實說的都是我們自己的故事。

請回答下列問題:

許多人因為 52 赫茲鯨魚,說了屬於自己的故事。你心中也有自己獨特的 52 赫茲嗎?請以「關於 52 赫茲,我想說的是……」為題,抒發想像,作文一篇,文長不限。(占 25 分)

第一次知道 52 赫茲鯨魚的那個夜晚,我反覆聽著科學家錄下的片段——那綿長、孤高、無人應答的鳴唱,在深海裡如一道透明的牆,既隔絕了世界,又渴望著穿透。我忽然明白,或許每個人心中都有一隻 52 赫茲的鯨。我的頻率,藏在那些不被理解的熱情裡。國中時我迷上收集落葉,標記它們腐壞的弧度與色階,同學笑我撿垃圾,老師委婉提醒「多放點心思在正課」。我沒有爭辯,只是默默將那些葉片壓進筆記本,彷彿收藏時光本身衰老的證據。那是我與世界輕微的失諧,像一首無人聽聞的副歌。

然而,正是這份獨特的頻率,讓我聽見了別人的歌聲。高中時,我遇見總在午休時對著窗外比劃手勢的男孩。沒人知道他在做什麼,直到某天我遞給他一張字條:「你是在為雲編舞嗎?」他眼睛瞬間亮了。原來他自創了一套手語,想說給風聽。我們並沒有從此成為形影不離的朋友,但在那短暫的頻率共振裡,我知道我們認出了彼此——就像後來聽說,海洋深處或許真有另一群 52 赫茲鯨,用同樣高亢的歌,唱著不被世界定義的自由。

科學家說,52 赫茲鯨可能並非終生孤獨;牠只是用不同的方式,尋找能聽見自己的海。而我們,不也如此嗎?那些被視為古怪的堅持、過於細膩的感知、不合時宜的誠懇,或許正是靈魂最真實的震動。我們在人群的寬頻中漂流,時而掩藏自己的聲納,時而勇敢發出一聲長鳴——不是為了被所有人聽見,而是為了讓某個同樣頻率的靈魂知道:我在這裡,你並不孤單。

夜深時,我仍會想像那頭鯨。牠是否曾因獨特而悲傷?又是否在深藍之中,感受過某處傳來模糊卻溫暖的共鳴?後來我明白,52 赫茲從來不是孤獨的數字,而是一種隱形的邀請。它邀請我們擁抱自己與眾不同的音高,並相信在這浩瀚的人海裡,總有耳朵,能聽懂你生命裡那首不曾止息的歌。如今我仍收集落葉。但我開始在葉脈間寫下短詩,任它們隨風而去。因為我知道,這世界如此遼闊——總會有另一隻鯨,正在某處,以同樣獨特的頻率,歌唱著相似的寂寞與美麗。

113年

一、

甲

生活中,人們習慣使用「標籤」將複雜的事物簡化、分類,再附上標記。然而,有時我們也將「標籤」使用在人的身上。哲學家叔本華說:「人們都從一個人所擁有的職位、從事的生意、隸屬的民族和家庭—亦即總體上從世俗常規所給予此人的角色和位置判斷他。所以,一個人就像商品一樣地被貼上標籤,並受到商品式的對待。至於根據其個人素質,這個人本身是個什麼樣的人,人們只是依自己的需要隨意地提及,亦即在大多數時候被擱置一邊,或者視而不見。」

人們或傳播媒體貼的標籤,有時會形成「刻板印象」,其中真假對錯值得深思。例如稱某個世代為「草莓族」,提到南美洲就想到「這些民族很會踢足球」。

乙

社會學家貝克指出:「人們一旦被貼上某種標籤,就會成為標籤所標定的人。」標籤對人的個性意識、自我認同有強烈的影響,因此當人被一種詞語或名稱貼上標籤時,他可能會往標籤所喻示的方向發展。許多企業因而賦予員工職稱正向的標籤,以放大標籤的力量。例如,蘋果(Apple)直營零售店中,為顧客的產品進行故障診斷的工程師,職稱是「Genius(天才)」,這個職稱間接鼓勵員工不斷了解最新技術知識,以提供顧客更好建議和技術支持。星巴克(Starbucks)店員則有「咖啡大師」、「咖啡大使」等名稱識別,象徵其所擁有的咖啡知識與對其專業服務的肯定。

你我也可以為自己貼上標籤,定義對自己的期待,並調整行為以符應標籤的內容,讓他人留下深刻印象,以擁有更多展現個人價值的機會。

請分項回答下列問題:

問題(一):請依據甲、乙二文,說明「標籤」概念使用於人身上的正面與負面作用。

文長限 80 字以內(至多 4 行)。(占 4 分)

問題(二):日常生活中不乏「貼標籤」或「被貼標籤」的實例,請寫一篇短文,舉例

說明你對標籤現象的看法。文長限 400 字以內(至多 19 行)。(占 21 分)

問題(一)

負面作用:標籤會將人簡化為角色或類別,遮蔽個人真實素質,形成刻板印象,影響他人對其的客觀理解。

正面作用:自我賦予的正面標籤可激勵行為調整、提升專業認同,並藉此建立個人價值與專業形象。

問題(二)

記得國中時,班上一位安靜寡言的同學被貼上「孤僻」的標籤,彷彿他就該獨來獨往。有一次班際籃球賽,因隊友受傷,他自願替補上場,竟連進三記三分球。那一刻,全班驚呼,原先的標籤瞬間瓦解。我才明白,標籤常是他人眼中方便的歸類,卻往往掩蓋了人的複雜與可能。

然而,標籤不全然是負面的。我曾自許為「說故事的人」,這標籤促使我主動練習寫作、參與朗讀比賽,逐漸將模糊的興趣轉為清晰的實踐。如同星巴克的「咖啡大師」、蘋果的「天才吧」,一個正向的標籤能形成自我實現的預言,激發人朝期待的方向成長。

真正值得反思的,或許不是標籤的存在,而是我們與標籤的關係。若將他人簡化為一個詞彙,我們便關閉了理解的門;但若能善用標籤作為自我期許的起點,它也能成為蜕變的翅膀。在貼上或撕下標籤之前,或許我們都該先問:這是否幫助我看見更真實的人——無論是他人,還是自己。願我們在必要時勇敢撕下別人隨手貼上的定義,也敢於為自己貼上一個,讓生命持續生長的姓名。

二、

看到山上那麼多參天大樹時,會勾起我的惻隱之心。在無法順暢呼吸的空間裡,樹木之間為了生存必須展開激烈的競爭。為了能多接受一些陽光,它們只能拼命向上生長。

但是,只為生存而競爭的森林卻漸次死亡,因為陽光無法到達地面,所以溫度不夠高,無法讓幼小的生命萌芽。小樹和花、草,以及與它們一起生活的小昆蟲沒有生存的空間。雖然表面上看起來非常完美,但這種森林其實與沒有希望的不孕之地無異。

根據我的經驗,密集栽種的樹苗體型壯大數十倍時,就需要開始砍樹,否則樹木會抱怨空間太窄,活不下去。要想確保樹木能充分接受陽光照射的空間,就必須做出犧牲。因此,幾年期間強行進行砍伐,樹木間距剛開始時是一公尺,現已擴大到七公尺。也就是說,即使是粗略估算,也可知七棵樹中有六棵為之消失。

森林要想成為孕育新生命的希望之地,就需要有縫隙。如果樹木壽命結束或因為意外災害而倒下,該位置就會產生空間,那麼,溫暖的陽光就會照射進來,被陽光照射的地面混雜著前一年秋天凋落的樹葉,於是積聚起能夠孕育新生命的養分。因此,樹木的縫隙,既是結束和開始共存的空間,也是由缺乏轉化為希望的空間。(改寫自禹鐘榮著、盧鴻金譯《樹木教我的人生課》)

請回答下列問題:

根據上文所述,為什麼森林需要縫隙?由此聯想,人生是否也需要縫隙?請以「縫隙的聯想」為題,寫一篇文章,結合生活經驗或見聞,書寫你的感思與體悟。(占 25 分)

走進那片由祖父栽下的林子,陽光是篩落下來的光斑,而非鋪天蓋地的帷幕。七年前,這裡還是一片擠得透不過氣的密林,枝椏彼此壓迫,地上只有枯葉與寂靜。直到林務專家建議疏伐,祖父顫著手親自標記——每七棵留下其一。斧聲響起時,我彷彿聽見森林的嘆息,卻也在那年秋天,看見第一株野蘭在樹隙間怯生生地開了花。

原來,森林需要縫隙,並非為了空洞,而是為了成全。樹木太過緊密,便只剩生存的競逐;唯有當光得以滲入、風得以穿梭,腐葉才能化土,種子才能醒來。那縫隙是舊生命的謝幕,更是新生命的舞台——一種殘酷而溫柔的輪轉。人生何嘗不是如此?我們總被教導要「填滿」:行程要滿、成績要滿、成就清單要滿。曾有一整年,我如緊密栽種的樹苗,將每寸時間塞滿補習與競賽,直至某夜在書桌前驟然眩暈。那被迫停下的空白,像森林中倒下的第一棵樹——起初令人心慌,卻在漫長的復原期裡,讓我讀完了擱置三年的小說、學會辨識窗台鳥鳴的樹隙。原來縫隙不是浪費,而是讓光進來的裂口。

縫隙亦是人與人之間必要的呼吸距離。母親晚年習畫,起初父親總抱怨她「浪費時間」,直到某日他默默將舊書房清出半室,擺上她的畫架。那一方隙地,不僅成全了母親遲來的彩筆,也讓他們的對話從柴米油鹽,緩緩流向顏料與光影。有時,愛不是緊擁,而是騰出讓彼此生長的間距。真正的豐茂,原來需要一點捨得。捨去六棵樹的蔭蔽,才有一棵的挺拔與一地新綠;捨去分秒必爭的執念,才有靈光與從容;捨去關係中密不透風的關心,才有各自綻放的可能。縫隙不是缺乏,而是蘊含轉化的慈悲——它讓結束成為開始,讓沉默聽見回聲,讓人在看似空缺之處,接住意外灑落的陽光。

如今再訪祖父的林子,疏朗的枝幹間,光如瀑布傾瀉。我彎腰撫過一株破土而出的樹苗,忽然明白:生命最美的狀態,或許不是巔峰的密不透風,而是懂得在恰當的時候,為自己、也為他人,溫柔地鑿一縫光。

112年

一、

「福爾摩斯,中午吃火腿三明治好嗎?」

「好啊!不過華生,請不要出去太久。」

結果我花了約一個小時才回家,福爾摩斯見到我,咕噥道:「華生,你好像給自己製造了一些麻煩!吃的東西,你是在貝克街的南邊或北邊買的?」

「我到南邊去。那裡的麵包店一條麵包賣一便士,北邊卻要兩便士,貴得要命。同樣一條麵包,居然賣兩倍的價格。」

「可是南邊的肉店價格比較貴,不是嗎?」

「嗯,沒錯,不過火腿只貴四分之一,北邊賣十二便士,南邊賣十五便士。」

「所以我們的午餐總支出是十六便士,但是如果你到北邊買,只要十四便士。這算盤打得可真奇怪,華生,你犯了一個錯誤。」

福爾摩斯繼續說:「老實說,我看到你從南邊的麵包店出來、進肉鋪之前,經過了賣三明治的米莉女士店門口。我看到她的盤子裡還有沒賣完的三明治。每天早上的尖峰時刻過後,她會以每份一便士的價格出清,因為不賣完的話,到頭來只好丟掉。我並不是嫌你的三明治做不好,不過她的三明治的確非常好吃。為什麼你不乾脆用更便宜的價格買更好吃的三明治,也可以省下做三明治的麻煩?」

「但是我已經買了麵包,而且我喜歡親自做三明治。再說,明天以前麵包不吃完會壞掉,那未免太浪費。福爾摩斯,不要忘了非洲還有小孩在挨餓!」

「就算你草草做一份三明治,而不買米莉可口的三明治,也幫不了他們。假使你買了米莉的三明治,把麵包丟掉,然後將省下的幾便士投入捐獻箱,還可以做一些好事。華生,你又犯了一個錯誤。」(改寫自科林‧布魯斯著,盛逢時譯《數字的陷阱‧不幸商人案》)

請分項回答下列問題:

問題(一):根據上文,請說明福爾摩斯認為華生犯了哪兩個「錯誤」?文長限 80 字

以內(至多 4 行)。(占 4 分)

問題(二):從上文對話中約略可以看出福爾摩斯、華生不同的生活態度,請分析二人

的差異,並說明你比較傾向哪一種。文長限 400 字以內(至多 19 行)。

(占 21 分)

問題(一)

第一錯:華生未比較整體成本,分赴南北店採購反使總支出較高。

第二錯:他未選擇直接購買更便宜、美味的三明治,且誤以為「避免浪費」即為善,未理解可將省下金錢轉作捐款,更能實質助人。

問題(二)

福爾摩斯與華生的差異,本質上是理性計算與情感直覺的對照。

福爾摩斯是效率至上者,其思考精準如數學模型——他比較總成本、考量機會效益(如省時與美味),甚至將「善行」量化為「可捐款的便士」。對他而言,情感因素如「喜歡親自做三明治」若未創造實際價值,便是應被修正的錯誤。這種思維追求資源最適配置,卻可能忽略行為背後的情感意義與即時滿足。

華生則展現直覺與道德感的驅動。他依循習慣(固定採買路徑)、重視親手勞動的溫度,並將「不浪費」視為直接的善。他的選擇未必符合經濟理性,卻貼合人情與當下的道德直覺——儘管這種直覺有時流於表面,未能將善意轉化為更有效的行動。

我較傾向在兩者間尋求平衡。理性如福爾摩斯能幫助我們在複雜世界中做出明智決策,避免被表象誤導;但華生式的情感與直覺,往往才是人際溫暖與自我認同的來源。理想的態度或許是:以理性規劃路徑,以感性豐富過程——如同在計算成本時不忘勞動的喜悅,在追求效率時仍為人情留下餘地。畢竟人生不是永遠的效益極大化,有時那一份「不划算」的親手製作,恰是生活意義的所在。願我們既能冷靜分析,也不失去親手為生命做一份三明治的溫柔。

二、

我覺得童年是一種氣味的記憶。

我的童年,有許多果樹氣味的記憶。夏天暑熱的午後,廟埕後有一棵巨大的龍眼樹。我從小學翻牆出來,背著書包,爬上龍眼樹,躲在密密的枝葉裡。外面日光葉影搖晃,隱約聽見老師或母親尋來,在樹下叫著我的名字,但那呼喚的聲音,被蟬聲的高音淹沒了。我一動不動,找到一處適合蜷窩身體的枝椏,好像變成樹的一部分,而那時,龍眼樹密密的甜熟的氣味就包圍著我。我閉起眼睛,好像在假寐,也像在作夢,夢裡一串一串纍纍的龍眼,招來許多蜜蜂果蠅。我童年的夢,很甜很香,好像一整個夏天都窩在那棵樹上,包圍在濃郁的氣味裡做了一個醒不來的夢。(改寫自蔣勳《給青年藝術家的信》)

請回答下列問題:

生活中充斥各種氣味。氣味透過嗅覺傳遞,喚起人們的記憶和感受,一如文中龍眼樹甜熟的氣味喚起作者的童年記憶。請以「花草樹木的氣味記憶」為題,寫一篇文章,書寫你熟悉的花草樹木的氣味,及其所召喚的記憶和感受。(占 25 分)

氣味是時光最隱密的鑰匙。在我心中,那一縷鑰匙是阿嬤院子裡那棵老玉蘭花的香——甜淨、貞靜,卻帶著一絲涼薄的憂傷。

夏夜,阿嬤總持竹竿勾下含苞的玉蘭,一朵朵排在鋁盤裡,用濕布蓋著。我蹲在一旁,看她的手指將鐵絲穿過花萼,兩朵一對,結成素淨的襟花。那香氣在動作間幽幽散開,不張揚,卻縈繞如嘆息。清晨五點,她推著小車到市場口,玉蘭花一串十元,買的人多是中年婦人,別在衣襟上,香氣便跟著她們走進菜攤、醫院、公車,走進各自勞碌的人生。

我曾問阿嬤為何不賣貴些。她只是笑笑:「香氣這種東西,夠用就好。」那時我不懂,直到她過世後某個盛夏,我在街角聽見同樣的叫賣聲,買下一串玉蘭的瞬間,香氣撲來——記憶像被燙開的封印。我突然看見她彎腰撿拾落花的背影,看見她為晚歸的我留一盞廊燈,燈下擺著一朵未綻的玉蘭,靜靜地香著。原來那香氣裡藏著的,是她從不說出口的陪伴:不喧嘩,不索求,只是靜靜存在,像香氣滲透空氣一般,滲透我所有懵懂的年少。

如今明白,玉蘭的香之所以帶著涼薄,是因為它總讓我想起時間的流逝。花開一夜便萎黃,香氣卻在記憶裡生根。阿嬤走了,院子賣了,老樹被砍了,但那氣味卻在我生命裡長成一棵無形的樹——每當我在世故紛擾中感到疲倦,閉上眼,那清甜的香便輕輕籠罩,彷彿她仍在一旁,安靜地為我別上一朵初夏。

花草樹木的氣味從不只屬於自然,更屬於那些與之相繫的人與時刻。它們是時光的標本,封存著愛的形式:有時如龍眼樹的甜熟那般豐饒寵溺,有時如玉蘭花的清香這般淡遠綿長。而我的這一縷香氣,教我懂得——最深沉的記憶,往往不需鮮豔色彩、轟然聲響,只需一陣熟悉的風,便足以喚醒一整個曾經被溫柔對待的世界。

111年

一、

2007 年臺灣的弘道老人福利基金會執行長林依瑩推出「不老騎士」計畫,帶 17 位平均 81 歲的爺爺奶奶,花費 13 天自行騎著摩托車環島 1139 公里。這群「不老騎士」中,有2 位曾罹患癌症、4 位需戴助聽器、5 位患有高血壓,即使其中有人三進三出醫院,但還是完成了險峻路途的挑戰。這些騎士們曾是警察、軍人、牧師、老師或理髮師等,在不同人生經驗的交流中,豐富了彼此的視野。

2012 年在丹麥首都哥本哈根則有「樂齡卡打車」(Cycling Without Age)運動。哥本哈根一位中年上班族奧利(Ole Kassow)有感於安養機構的老人家行動不便,於是利用下班時間,用三輪車載老人家外出兜風。老人開心地要求回到他們充滿回憶的地方,有些多年不說話的老人,開始滔滔不絕地說著自己與地方的故事;失智症患者變得不再暴躁;盲人對志工訴說他們聞到花香、聽到鳥鳴,感覺微風吹拂過耳際。志工駕駛員因此聽到許多生命故事,更進一步認識自己的城市,也彷彿和老人形成了某種奧秘的聯繫。

樂齡:對 60 歲以上年齡段的別稱,本文Without Age 譯為「樂齡」,為「樂以忘

齡」之意。

請分項回答下列問題:

問題(一):臺灣與丹麥的樂齡活動案例,都有堅定的推動者。請分析上文所述兩件案

例,活動內容的關鍵差異是什麼?用意有何不同?文長限 80 字以內(至

多 4 行)。(占 4 分)

問題(二):如果要帶長者在臺灣進行樂齡之旅,一定有許多待注意事項。請以「樂齡

出遊」為題,寫一篇短文,說明樂齡出遊的意義,並思考如何照顧到長者

在生理與情感上的需求。文長限 400 字以內(至多 19 行)。(占 21 分)

問題(一)

臺灣「不老騎士」以高齡者為主體,透過自我挑戰完成摩托車環島,旨在展現長者的自主能量與生命韌性;丹麥「樂齡卡打車」則由志工以三輪車載運長者外出,重視陪伴、感官體驗與回憶觸發,用意在於重建長者與社區的情感連結。

問題(二)

樂齡出遊

真正的旅行,從來不只為抵達遠方,而是為了讓生命與世界重新連結。對長者而言,樂齡出遊不只是一趟外出,更是生命力的甦醒與情感的流動。在生理層面,我們需細膩規劃:路線避開陡坡階梯,安排充足休息點,並隨行備妥藥品、飲水與簡易醫療支援。如丹麥案例以三輪車緩行,臺灣亦可設計平緩的鐵道之旅或無障礙步道漫遊,讓長者在安全中舒展身心。

但更深層的,是情感需求的呵護。許多長者因行動受限,逐漸與熟悉的世界斷了連結。出遊時,若能循著他們的記憶地圖前行——重返舊居、廟埕、老樹下——空間便成為喚醒故事的鑰匙。如同「樂齡卡打車」中老人因重回故地而打開話匣,我們也應在旅程中創造傾聽的節奏,讓長者不只是被「帶去」觀光,更是成為旅途的「導覽人」,訴說屬於他們的時代印記。

一趟用心的樂齡出遊,是將「照顧」轉化為「共享」,將「陪伴」昇華為「對話」。當長者的手再次觸及舊時風景,當他們的眼因回憶而發亮,我們便明白:這不是單向的服務,而是雙向的饋贈——我們給他們一片走出去的天地,他們還我們一整代人的星空。

二、

關於地球的記憶

被文字固禁在課本裡

我們的筆尖游走在山脈和海洋

翻譯每片花瓣的嬌嫩和露水的清新

所有的言語 答案

都靜放在我們的課本裡

等待我們翻起這一切的序幕(節錄自薛憶婷〈我們的課本〉)

以上這首詩,從課本啟動天馬行空的遐想,瞥見知識豐富的樣貌。科學頑童費曼

(Richard P. Feynman)曾說觀察轉動的餐盤,讓他得到很大的啟發,領略了興之所至的樂趣。物理課可讓我們發現萬物運行的迷人,生物課帶領我們進入細胞核遊歷,外語課讓我們聽見世界不同的文化。國文課堂上「採菊東籬下,悠然見南山」或「輕羅小扇撲流螢」,詩中情境也往往能讓人神遊於現實之外。中學教育的課程內容,是否曾經點燃你對知識的熱情?打開課本時,不知能否如〈我們的課本〉所述,揭開知識想像的序幕。

請回答下列問題:

如上文所述,若能從不同角度切入課本,進入知識的想像,或許可以讓課本帶領我們經歷驚奇的旅程。請以「當我打開課本」為題,寫一篇文章,敘述任一學科課本對你的意義,書寫你探索課本內容、知識的經驗與體會。(占 25 分)

打開高中生物課本的那天,我第一次看見了「細胞」——不是一個平面圖示,而是一座微觀宇宙的入口。那年夏天,我撿起一片落葉,在簡陋的顯微鏡下,對準葉脈切面。當視野裡浮現那些排列如蜂巢的綠色顆粒時,我忽然屏息:這就是葉綠體,課本裡說「光合作用的工廠」。可那一刻,它們不再只是名詞,而是陽光的收集器、生命的煉金爐。

我開始用課本當作地圖,走進看不見的秘境。讀到細胞分裂,我在自家陽台種綠豆,每天記錄根尖生長,只為想像染色體如何精準複製、分離;讀到神經傳導,我故意用冰塊觸碰手腕,感受訊號沿脊髓上傳大腦的延遲——原來痛覺不是瞬間,而是一段微小的旅行。生物課本不再只是一本厚重書冊,它成了我與萬物對話的辭典。

最深刻的震動,來自「演化」那一章。課文冷靜地敘述天擇與基因漂變,我卻在字裡行間讀出一場壯闊的史詩:所有生命共享同一套遺傳密碼,從深海熱泉到高山雪線,億萬年的試錯與存續,最終讓我們坐在教室裡,翻動這本用紙張承載的記憶。那一刻我感到渺小,卻也無比連結——我的存在,本身便是漫長演化鏈中的一節呼吸。

原來,課本從不是知識的終點,而是邀請函。它邀請我們將文字轉譯成體驗,將原理還原成故事。當我不再為考試背誦細胞構造,而是想像自己縮小成一粒質子,穿梭於粒線體的褶皺之間,知識便活成了冒險。

如今我已離開高中課堂多年,但那本邊角磨損的生物課本仍立在書架。它提醒我:真正的學習,始於我們願意相信——每一頁平淡的敘述背後,都藏著一個等待被甦醒的世界。而打開課本,從來不只是翻動紙張,更是推開一扇通往無限可能的門。

國中會考國寫

114年

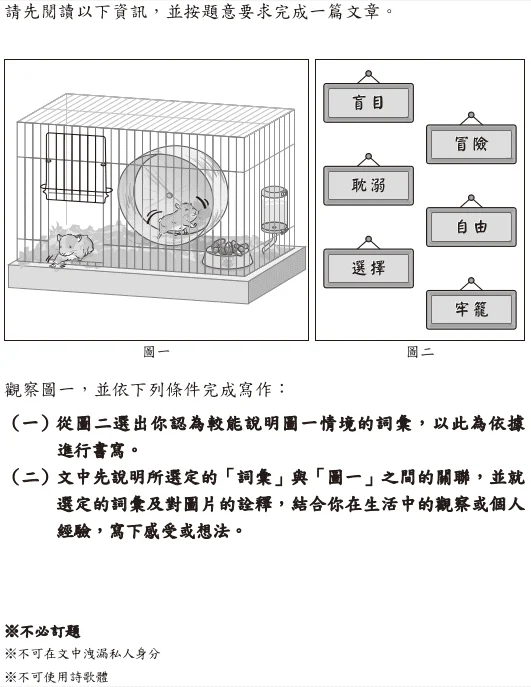

圖一中,一隻小動物的前腳正試探性地跨出籠門,眼神望向未知的遠方;另一隻則埋頭在滾輪裡奔跑,彷彿對籠外的世界毫無察覺。凝視這幅畫面,我從圖二的詞彙中選擇了「選擇」——那隻躊躇的小動物,正站在「舒適」與「冒險」的邊界,而它的猶豫,恰似人生中無數個需要勇氣的抉擇瞬間。

小動物的腳懸在籠門邊,像極了我們面對選擇時的矛盾:籠內有安穩的食物與熟悉的滾輪,籠外卻是充滿變數的自由。這種「未完全踏出」的姿態,並非怯懦,而是對未知的本能權衡。就像去年我是否要參加辯論社的掙扎:害怕失敗,卻又嚮往成長。最終,我像那隻小動物一樣,選擇邁出半步——先旁聽一次會議,再決定去留。原來,「選擇」從不需要非黑即白的答案,試探本身已是勇氣的證明。

我曾以為「選擇」是果決的瞬間,但那次辯論社的經歷讓我明白,它更像一場與自我的談判。記得第一次旁聽時,我縮在角落發抖,可當聽到學長姐談論「輸贏只是過程的註腳」,突然理解了圖中小動物的躊躇:真正的選擇,不在於是否立刻跳出籠子,而在於能否誠實面對自己的恐懼與渴望。後來我雖未成為辯手,卻因那次嘗試結識了指導老師,學會用更寬容的眼光看待自己的猶豫。

回看圖一,如今我讀懂了更多:留在滾輪裡的小動物未必是「耽溺」,它可能正享受當下的節奏;而跨出腳的那隻,也未必追求「自由」,或許只是渴望一次不同的體驗。生命的重量,從來不在選擇的結果,而在抉擇時那份清醒的自知。就像籠門邊的腳印,無論最終邁向何方,都已在時光中刻下獨一無二的痕跡。

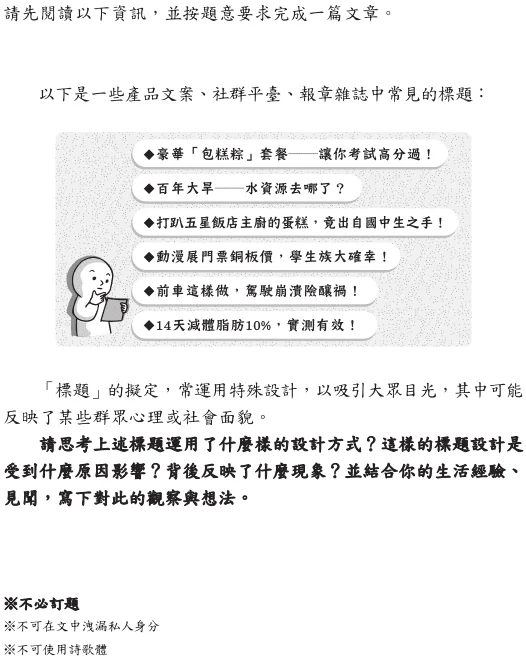

113年

現代社會中,各種吸睛標題充斥在我們的生活周遭,這些文字背後其實隱藏著深刻的社會心理與時代特徵。觀察這些標題,可以發現幾個共通的手法:首先是利用數字具體化呈現,如「14天減體脂肪10%」,這種明確的數字能給人可信賴的感覺;其次是製造反差效果,像「國中生打敗五星主廚」這樣的對比,激發人們的好奇心;再者是創造緊迫感,如「前車這樣做」的懸念式開頭,讓人忍不住想點擊了解;最後是運用流行語彙,像是「大確幸」這樣的網路用語,拉近與年輕族群的距離。

這些標題設計手法的盛行,與現代人快速瀏覽的閱讀習慣密切相關。在資訊爆炸的時代,人們平均只花幾秒鐘決定是否要深入閱讀一則內容,這迫使內容創作者必須在最短時間內抓住讀者注意力。就像在學校圖書館,那些書名新穎獨特的書籍總是比正經八百的學術著作更容易被同學拿起翻閱。我曾觀察到,同樣一篇關於環保的文章,標題寫「永續發展的重要性」的點閱率,遠不及「北極熊快沒家了!你的這個習慣正在加速暖化」來得高。

更深層來看,這些標題反映了當代社會的幾個現象:其一是人們對「速效」的追求,無論是「14天減脂」還是「考試高分套餐」,都顯示現代人渴望立即見效的解決方案;其二是對「奇蹟故事」的迷戀,那些違反常理的成就特別容易引發關注;其三是情緒化的傳播特性,能夠激起強烈情緒反應的內容更容易被分享。記得有次班級要宣傳園遊會,平平淡淡的公告幾乎無人問津,直到改成「驚!這所學校的學生竟然在賣這個…」的標題風格,才引起廣泛討論。

然而,過度追求吸睛標題也可能帶來問題。當所有內容都必須包裝得誇張聳動時,真實有深度的資訊反而難以被看見。就像現在許多新聞APP的推播通知,常常用「驚爆」、「獨家」等字眼,點進去卻發現內容平淡無奇,久而久之會造成讀者的信任疲乏。這讓我想起老師常提醒我們:「不要被華麗的包裝迷惑,要學會辨識內容的真正價值。」

在這個注意力經濟的時代,標題確實需要設計,但如何在吸引目光與真實傳達之間取得平衡,是每個內容創作者都該思考的課題。或許我們都該培養這樣的媒體素養:既理解這些標題背後的設計邏輯,又不被其過度牽引,能夠冷靜判斷內容的真正價值。這才是現代資訊消費者應具備的重要能力。

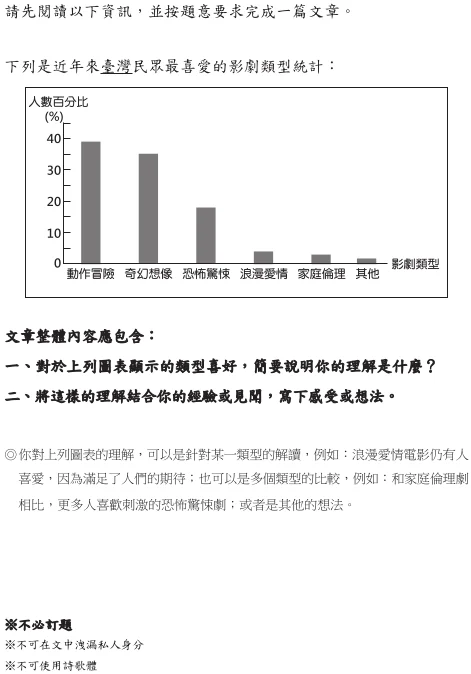

112年

根據圖表顯示,台灣民眾最喜愛的影劇類型中,動作冒險與奇幻想像類作品佔據顯著比例,其次是浪漫愛情與恐怖驚悚,而家庭倫理劇則相對較少人關注。這樣的分佈情況,生動反映了現代人在繁忙生活中的心理需求與逃避現實的精神渴望。

動作冒險片的高人氣不難理解。在現實生活中,大多數人過著朝九晚五的規律生活,很少有機會體驗驚險刺激的冒險。這類影片恰好提供了安全的情緒出口,讓觀眾在短短兩小時內,透過主角經歷各種驚險場面,獲得日常生活中難以企及的腎上腺素激增。奇幻想像類作品同樣如此,它們構建出完全不同於現實的世界觀,讓被房貸、工作壓力困擾的現代人得以暫時抽離現實。記得有次和同學討論最期待的電影,超過半數都選擇了超級英雄片,有位同學說:「看這些電影時,感覺自己也能暫時逃離考試的煩惱,成為拯救世界的英雄。」

特別值得注意的是,恐怖驚悚片的受歡迎程度竟與浪漫愛情片不相上下。這或許反映了現代人尋求強烈感官刺激的心理需求。在平淡的日常生活中,恐怖片提供了一種「安全的危險體驗」,讓觀眾在確定自身安全的前提下,享受心跳加速的快感。這與遊樂場坐雲霄飛車的心理類似,都是通過控制環境中的風險來獲得刺激感。我曾觀察到一個有趣現象:許多同學明明害怕卻仍熱衷組團看恐怖片,結束後又熱烈討論驚嚇點,這種集體體驗似乎也成為同儕間的一種社交方式。

相比之下,家庭倫理劇的低人氣同樣耐人尋味。這類貼近日常生活的題材,可能因為太過寫實而缺乏娛樂性。當人們打開電視或流媒體平台時,更多是希望獲得放鬆而非再次面對與自身相似的煩惱。這讓我想起家中長輩常抱怨:「現在的戲劇都太誇張了」,而年輕人則回應:「就是因為現實已經夠平淡了,才想看些不一樣的。」這種代際差異,正好說明了娛樂需求隨時代變遷的特點。

透過這些影劇喜好的分析,我們看到的不僅是娛樂選擇,更是一個時代的集體心理投射。當生活壓力越大,人們就越渴望透過影視作品獲得現實中無法滿足的體驗。這種需求沒有好壞之分,但值得我們思考的是:在追求刺激與逃避現實之餘,是否也該保留一些能夠引發深度思考的作品?畢竟,好的影劇不僅能提供娛樂,更能成為映照現實、啟迪思考的媒介。

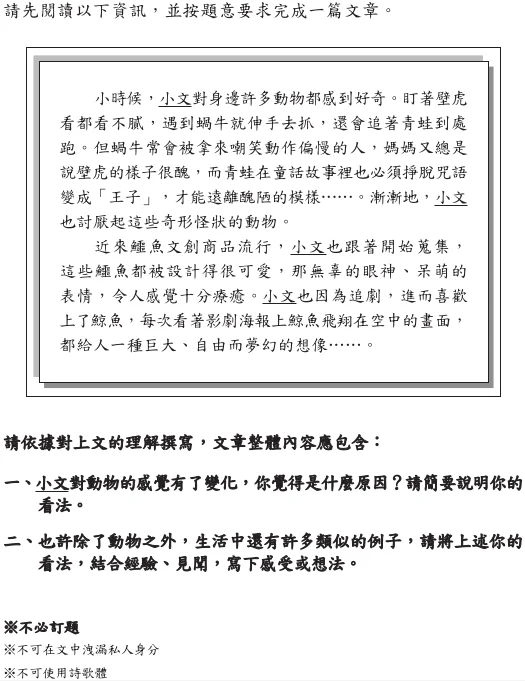

112年(大陸考場)

小文對動物感受的轉變,反映了外在環境如何潛移默化地塑造我們的審美標準。童年時,她本能地被壁虎、蝸牛和青蛙吸引,展現出人類對自然界最原始的探索慾望。然而,當媽媽將壁虎貼上「醜陋」的標籤、童話故事暗示青蛙需要「變身」才值得被愛、蝸牛成為嘲笑慢速者的代名詞時,這些動物的形象就被社會賦予了負面意涵。相對地,當流行文化將鱷魚包裝成呆萌文創商品,影視作品賦予鯨魚自由夢幻的意象時,這些動物便輕易獲得了人們的喜愛。這種轉變說明,我們對事物的好惡往往不是發自內心的真實感受,而是被外在價值觀不斷形塑的結果。

這種審美被外在定義的現象,在生活中隨處可見。記得學校美術課時,老師曾讓我們自由繪畫,多數同學都不約而同地畫出相似的卡通人物。當被問及為何不嘗試其他風格時,有位同學直言:「因為這樣畫才會被稱讚好看。」這讓我驚覺,就連藝術創作這種理應最自由的表達,也難以避免受到主流審美的制約。同樣地,每年畢業紀念冊的「風雲人物」選拔,那些符合傳統「陽光」、「活潑」形象的同學總是容易獲選,而安靜內向者則常被忽略,這何嘗不是社會對「受歡迎特質」的單一定義所導致的結果?

更值得深思的是媒體對我們價值觀的影響。曾看過一個實驗,研究者讓兒童分別觀賞不同版本的動物紀錄片:一組看到的是強調獅子威武勇猛的畫面,另一組則是獅子溫馨撫育幼崽的鏡頭。結果顯示,孩子們對同一動物的感受完全被鏡頭語言所左右。這就像小文因為追劇而愛上鯨魚,她的喜好其實是被導演精心設計的畫面所引導的。我們每天接收的廣告、影視、社交媒體內容,都在無形中為我們設定「什麼值得喜歡」、「什麼應該厭惡」的標準。

經過這些觀察,我逐漸學會區分自己真實的感受與被灌輸的價值觀。就像重新審視那些被汙名化的動物,發現壁虎能精準捕食蚊蟲、蝸牛的殼紋其實精巧對稱、青蛙的皮膚在陽光下會閃現寶石般的光澤。當我們願意跳脫既定框架,用自己的眼睛去觀察,用自己的心去感受,才能找回那被社會化過程掩蓋的本真審美。這或許是我們在這個資訊爆炸的時代,最需要培養的重要能力。

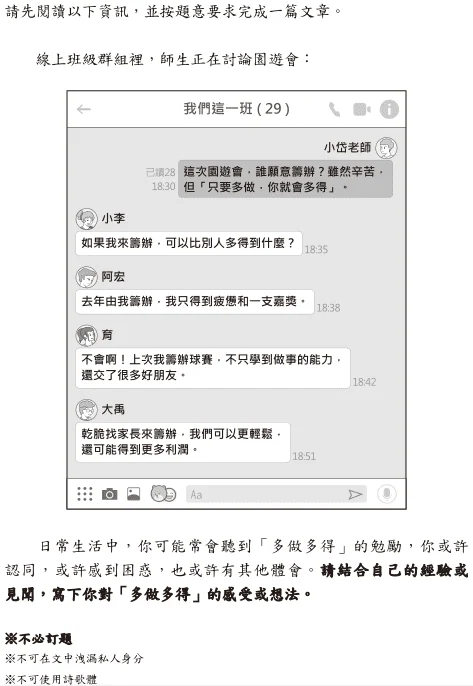

111年

班級群組裡關於園遊會籌辦的討論,讓我想起去年校慶時的情景。當時我和幾位同學自告奮勇負責攤位設計,連續三週放學後都留到天黑。活動結束後,有人獲頒獎狀,有人只得到老師的一句感謝,這引發我們對「多做多得」這句話的深刻反思。

表面上看,「多做」與「多得」似乎存在著直接的因果關係。就像學校常鼓勵我們參加志工服務,承諾能獲得服務時數證明。這種可預期的回報確實推動許多人投入,但若僅止於此,我們可能錯失了更珍貴的收穫。記得班上曾有位同學默默協助整理圖書館,雖然沒有獲得任何獎勵,卻在過程中發現自己對書籍分類的興趣,後來更成為圖書館的得力助手。這種無形中的自我成長,往往比實質獎勵更為持久。

然而,現實中「多做」未必總是帶來等值的回報。就像阿宏同學籌辦園遊會卻只得到疲憊和一支嘉獎,這樣的落差確實會讓人卻步。但育同學的經驗提醒我們,人際關係的拓展、處事能力的提升,這些都是無法用具體獎項衡量的收穫。我曾見過學長姐在籌辦活動時,因為經常與不同班級協調,意外培養出出色的溝通能力,這在他們升學面試時成為一大優勢。

最值得商榷的莫過於大禹同學提出的建議。將責任完全外包給家長,看似能輕鬆獲利,卻讓我們喪失了最寶貴的學習機會。這就像只專注於採摘果實,卻不願經歷播種與耕耘的過程。實際上,籌辦活動的價值不在於最終獲得多少利潤,而在於過程中培養的責任感與解決問題的能力。我們班曾經自主籌畫一場環保義賣,雖然收入不多,但從策劃到執行的完整經歷,讓全班同學都學到了課本上沒教的實務經驗。

經過這些觀察與體驗,我認為「多做多得」的真正意義不在於物質或表面的回報,而在於無形中的自我成長。就像農夫耕種,不僅是為了秋天的收成,更是為了與土地建立的深厚連結。當我們願意付出時,最大的收穫往往是那個變得更好的自己。這或許才是「多做多得」最深刻的詮釋,也是我們在衡量付出與回報時,最應該放在心上的準則。

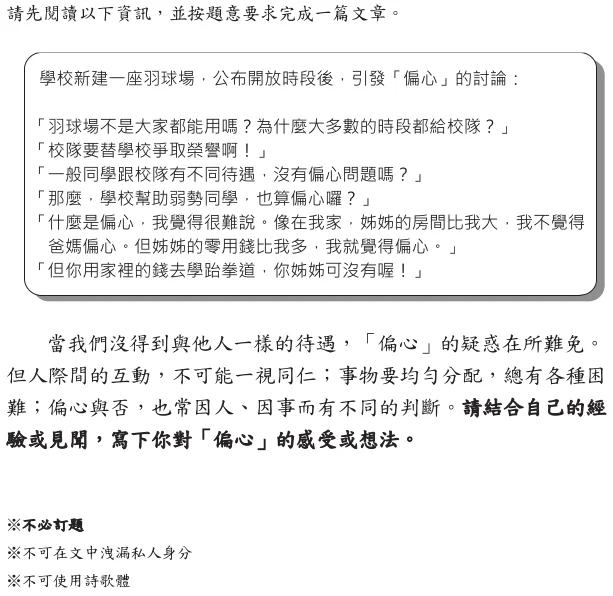

111年補考

學校新建的羽球場引發了關於「偏心」的討論,這讓我想起去年班級分配打掃工作時,老師讓身材較壯碩的同學負責倒垃圾,卻引起部分同學不滿的情景。當時老師解釋:「這不是偏心,而是考量每個人的能力差異。」這讓我開始思考:所謂的偏心,是否真如表面所見那般簡單?

人與人之間的差異,往往使「公平」難以用同一把尺衡量。就像我家隔壁的張媽媽,總會給即將大考的姊姊準備特別的營養餐點,起初我也感到不平。但當我參加田徑比賽前夕,張媽媽卻悄悄在我的便當裡多放了兩顆滷蛋。這讓我明白,所謂的偏心,有時只是不同需求下的差異對待。就像校隊需要更多時間訓練以爭取榮譽,而一般同學則可能在考試期間獲得額外的自習時間,這不是偏袒,而是各取所需。

真正的偏心,應當是無視實際需求的一味偏頗。我曾目睹班上一位同學,仗著與老師關係良好,即使遲交作業也能免於處罰,這才是值得批評的不公。反觀學校對弱勢學生的午餐補助,雖然看似特殊待遇,實則是基於「讓每個人都能站在相同起跑點」的良善本意。這就像雨天時,老師會先借傘給沒帶雨具的同學,而非堅持每人平均分配傘面的荒謬做法。

經過這些觀察,我體會到與其計較表面的平等,不如思考分配背後的道理。就像羽球場的使用,若能公開校隊訓練與一般同學使用的合理比例,並保留部分時段供所有人申請,或許能減少爭議。在我們要求公平對待時,也該記得:真正的公平不是齊頭式的平等,而是讓每個人都有機會發揮所長的合理差異。這或許才是我們面對「偏心」質疑時,最該具備的思考高度。

大學學測

114年

113年

112年

111年